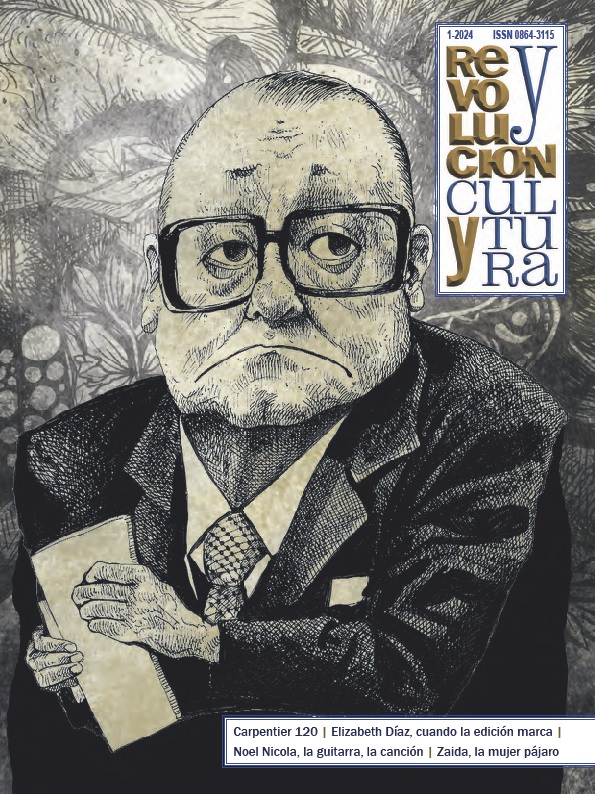

MARTÍ EN DOS FOTOS

Jorge R. Bermúdez

Ensayista, poeta e historiador del arte

La lectura integral de una fotografía no sólo implica saber ver lo que se ve, sino también informarse de las situaciones que la propiciaron y sus contextos. Ello se hace algo común cuando hojeamos el álbum personal o familiar; no así cuando de la persona retratada tenemos muy poca o ninguna información, o de tenerla nos mueve un sentimiento de amor o devoción. Esto último, es lo que sentimos cuando observamos la iconografía fotográfica de José Martí. De él, de su vida y obra, por razones obvias, sabemos mucho más que de algunos de nuestros familiares o de la mujer que una vez amamos y no pudimos retener a nuestro lado. En imperecederos documentos, testimonios y cartas él nos reveló sus sentimientos, pensamientos y obras, así como en las más de cuarenta fotos que hacen su memorable iconografía. Sin embargo, dos son las fotos que tienen una mayor preferencia en nuestra población: la que se tomó con María Mantilla en Bath Beach, estado de Nueva York, en 1890, y la única donde aparece solo y de cuerpo entero, hecha en Temple Hall, Jamaica, en 1892.

Resulta interesante observar que, entre una y otra foto, transcurre uno de los períodos más significativos del accionar revolucionario y literario de Martí. Y que en ninguna otra –incluida la hecha en la cárcel en 1870– se nos revelan con mayor nitidez las particularidades contextuales que las propiciaron. El trienio 1890-1892 cierra uno de los ciclos existenciales más agónicos y decisivos del apostolado martiano, el cual va del Congreso Internacional Americano de Washington (1890) a la fundación del Partido Revolucionario Cubano (abril de 1892). Durante el mismo enfrentará el alza de la tendencia autonomista en la Isla, las aviesas intenciones anexionistas de los organizadores del citado Congreso, el recrudecimiento de las viejas rivalidades entre los cubanos de la emigración y, por si fuera poco, la definitiva ruptura de su matrimonio con la consiguiente separación de su hijo, entre otros hechos capitales de su vida. Este fragmento del discurso que pronunciara el 10 de octubre de 1890 en Hardman Hall, en conmemoración del veintidós aniversario del inicio de la Guerra de los Diez Años, habla por sí solo: “Ni alardes pueriles, ni promesas vanas, ni odios de clase, ni pujos de autoridad, ni ceguera de opinión, ni política de pueblo ha de esperarse de nosotros, sino política de cimiento y de abrazo, por donde el ignorante temible se eleve a la justicia por la cultura, y el culto soberbio acate arrepentido la fraternidad del hombre…”. Su agotamiento y quebranto tocan el alma, y lo “echa” el médico al monte. El verbo empleado en su prólogo a los Versos sencillos, concluido en 1890, es revelador de su estado físico y espiritual de entonces. Y a Catskills va por segunda vez. Las treinta y dos horas de viaje en una embarcación a vapor Hudson arriba, bien valen la pena, porque allí van “los que tienen sed de lo natural, y quieren agua de cascada y techo de hojas”. (No es casual que el cantautor cubano Mario Darias, al musicalizar los Versos sencillos de Martí, también incluyera su Prólogo, parte inseparable del hecho poético contentivo del mismo). De regreso a Nueva York, trae consigo el citado poemario, que publicará al año siguiente, donde hace gala de su dominio del octosílabo de la copla; pero, sobre todo, de una forma nueva, llana y sincera, de sentir y decir la vida a partir de la suya propia. Pocos poemarios explicitan su carácter autobiográfico como los Versos sencillos, y pocos lo hacen con el peso del Universo sobre sus versos.

En conocimiento del contexto, se comprenderá mejor esa primera impresión, entre la ternura y el espanto, que transparenta su rostro al visualizar el retrato que se hiciera junto a María Mantilla en los alrededores de Bath Beach, el verano de 1890. Martí viene de la gran ciudad a una urbanización playera en busca de tranquilidad. (Su soledad es un estado permanente, aun cuando está rodeado de personas. Es su estado). Cuando hablamos de ciudad, hablamos de intrigas políticas, rivalidades y jornadas laborales que, en su caso, las más de las veces exceden las doce horas. Como bien se observa en la foto, no ha tenido tiempo de cortarse el cabello. Pero también viene a buscar comprensión, hogar…, aunque sea por unas horas. Carmen Miyares ha trasladado su casa de huéspedes a Bath Beach, en busca de una clientela que le propicie cierta solvencia económica. Y con ella está María, la más pequeña de sus cuatro hijos. Ese domingo de verano, del que no tenemos constancia, salvo la comentada foto, se nos antoja soleado, ideal para los bañistas; la playa es un hervidero de gente, la casa de Carmen también. Martí, al llegar, prevé lo impropio del momento; su agorafobia lo asfixia, no está para conversaciones banales, mucho menos para personas que le son poco o nada afines. Su capacidad de atención y comprensión están casi agotadas luego de una semana de reuniones, mítines, despachos, visitas de patriotas… Solo aspira a tomar su dosis de aire y luz…, quizás, de amor, para poder el lunes reiniciar la marcha, la vida. Se descubre, saluda con gentileza a las damas allí reunidas en animada charla, y detiene su mirada en la de Carmen, quien desde temprano tiene vestida a María. Se excusa con las dos; ha perdido el ferry de las siete de la mañana con destino a Brooklyn, por lo que la conexión con el tren también se le desfasó. Vuelve a excusarse… María lo apremia. Se despide, le da la mano a la niña y salen en dirección a la playa, a la libertad.

María lleva puesto un vestido de una sola pieza hasta el cuello, altos botines y un sombrerito de paja adornado con flores. Quienes la ven en compañía de aquel hombre hacer el recorrido habitual de cada fin de semana, no dudan en apostar que se trata de padre e hija. Sus cuidados para con María, parecen no dejar lugar a dudas. Tampoco esa zona que se visibiliza entre los ojos y la frente, tan idéntica en la niña que viste de blanco a la del hombre que viste de negro. Martí hace caso omiso de los comentarios, de las miradas. Cree conocer a todos aquellos que aún tienen verdades que mentirle… Pero le queda la Patria, que es toda suya. Él camina del lado de la naturaleza, del amor. No escucha, y cuando lo hace, es para oír el canto creciente y decreciente, a intervalos, de las olas al llegar. Siente con todas sus fuerzas el bienestar que le propician aquellas escasas horas en compañía de María…, y el aire y el olor a frondas. Y aunque las tensiones aún se le resisten, finalmente, ceden.

La alta mañana no puede ser mejor. Se camina, y se observa y se siente como propio todo lo que de puro ofrece el camino. A lo lejos, la vela, límpida de luz y espumas; a unos pasos, la joven institutriz bajo la floreada sombrilla, junto a la niña rica, que juega a hacer un castillo en la arena. Allá, en la barranca de todos, los niños pobres, los más libres. Y más acá, en la misma dirección que llevan Martí y María, cual una aparición de los tiempos que corren, una cámara, un trípode y un fotógrafo. Este les sonríe. Ve en ellos la presa propicia que le reporte los primeros dólares del día. Martí le devuelve el saludo. A María le impacienta la idea de posar para la máquina de captar imágenes. A Martí, también; sobre todo, junto a María, ajenos a todos y a todo. Finalmente, accede: “Hagámonos una foto”. El fotógrafo sonríe complacido, en tanto prepara su medio de impresión. Martí lo interrumpe: “Aquí, no… Allá, bajo el árbol que está junto a la casa abandonada”. Y allá van los tres: María gozosa; Martí, no menos… Y el fotógrafo con la carga de todos los días: el negro y misterioso cajón que fija el tiempo. Si soledad, agobio y ternura pudieran hermanarse, aquí están hermanados en una sola persona. Martí se sienta en una silla que el fotógrafo tiene a mano para tales ocasiones, rodea con su diestra la tierna cintura de María, y la estrecha hacia sí, como si quisiera aferrarse a ella… No quiere que se le escape, como tantas otras cosas queridas en su vida. María, atenta solo al instante que prefigura la foto, se quita el sombrero, para que su frente se iguale en cualidad visual a la de su acompañante; aun de pie, ella no alcanza a tener la misma estatura que él sentado. Bromea al respecto. Martí cruza su pierna derecha y apoya sobre ella el derby o bombín, cuyo agarre le sirve de justificación a su siempre bien cerrada mano izquierda. Atrás, el tronco del árbol refuerza el eje de simetría de la composición, haciéndola casi axial; mientras que la tabla central del bastidor de la puerta, pintada de oscuro, delinea la silueta del rostro de Martí. Sus zapatos han sido lustrados; pero, aun así, no enmascaran su demasiado uso; la media blanca —la del pie derecho—, por contraste, deviene punto focal último del recorrido visual de la imagen. El contrapunto entre blanco (vestido de María) y negro (traje de Martí), es otro factor de reforzamiento del eje de simetría de la foto.

No creo que el fotógrafo haya tenido mucha participación en la pose; más bien esta es hija de una circunstancia, de un acercamiento dictado por los sentimientos y hasta por la propia costumbre de hacerse retratar de Martí, quien tenía plena conciencia de que la nueva imagen técnica creada por el hombre, sería la dominante en el siguiente siglo. También la técnica del tin type (ferrotipo) al hacer más expedito el acto de aprehender por la lente el instante, contribuirá a que la pose sea más natural. María es bella, alegre, aunque en ella ya vislumbramos algo de la inquietud de la edad, apenas diez años. Martí, por el contrario, es solo, melancólico; aunque al lado de la niña, debió sentirse bien atado a todo aquello que lo distanciaba de su desasosiego de la víspera, al menos, por un instante. No obstante, otra realidad parece penetrar su mirada. Finalmente, quietos, uno al lado del otro, quedan para siempre. La más bella, sin dudas, de todas las fotos de la iconografía martiana. Quien no la vea así, no siente.

La foto de Temple Hall es otra historia, el extremo opuesto de una misma identidad visual. En la de Bath Beach prevalece lo femenino (el Yin); en la de Jamaica, lo masculino (el Yang). La primera es la de La Edad de Oro y los Versos sencillos; la segunda, la de las bases del Partido Revolucionario Cubano y el Manifiesto de Montecristi. Aquélla, la de los poetas, padres y amantes; ésta, la de los patriotas y amigos. Y en busca de estos, para hacer más suya la cercanía a ellos y la unión —sobre todo, la unión—, va Martí a Jamaica. Con igual propósito antes ha ido a Tampa, a Cayo Hueso, a República Dominicana. Antes ha vivido en desasosiego, en guardia frente al acto vil que lo aparte y despoje, irremediablemente, de la misión que se ha impuesto como destino. Él bien sabe lo que es la vida. Ya ha sacrificado todo aquello por lo que un hombre duda en partir, aunque la causa sea justa, santa. Y hay muchos hombres íntegros, ejemplares, incluso, con un historial revolucionario igual o mayor que el suyo, que están dispuestos a asumir idéntico destino en nombre de la independencia de Cuba. No ha dudado en retratarse más de una vez con ellos. Los siente a su lado respirar sus mismas inquietudes, sus mismos desvelos. Pero su insomnio es planetario; él aún ve más allá que ellos. Allí, adonde no llega su intuición de político sagaz, llega su gran cultura y sensibilidad. Y aún más allá, su poesía. Y en esto le saca un buen trecho a los más valientes e inteligentes entre los valientes e inteligentes. Sabe, por experiencia, que unir hombres, es la tarea más ingrata y difícil; morir por el bien de todos, es “continuar viaje”: la acción, cual fíbula, que une lo ya conocido por conocer.

Su iconografía fotográfica está regida por tres tipos de retratos: los que se hace solo; los que se hace en compañía de amigos y patriotas, y aquellos que llamaremos familiares. Estos últimos son pocos, porque en ellos solo posa con José Francisco, María Mantilla y los hijos “adoptivos” —todos hijos de patriotas—. Hasta el presente, no se conoce foto alguna con la madre, el padre, la esposa y las hermanas. Si bien Agramonte, Gómez, Maceo, García y tantos otros patriotas, tienen madres y esposas que los impelen a la lucha, Martí carece de ese otro apoyo cuasi divino. Él suple esta carencia con una muy personal dimensión del amor, que le nace de todo lo que observa, ama y hace, dejándolo desatado de sí mismo, igual a todos, o más bien extraño a ellos. Ha dejado de ser para sí, para ser de los demás. Convencido vive de ello, cuando con palabras como sacadas de un texto bíblico, expresa: “Quien se da a los hombres es devorado por ellos (…); pero es ley maravillosa de la naturaleza que sólo esté completo el que se da; no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa, en bien de los demás, la nuestra”.

De los retratos hechos en Jamaica, el que nos ocupa, es el mejor testimonio. También es el menos solitario, aun cuando es el único de cuerpo entero que se toma solo, quizás, porque todo él está ya en pie de guerra. Su mirada, directa, nos lo dice: ha logrado reunir a la gran familia de la Patria bajo su ideario emancipador. Su liderazgo pertenece más a sus ideas que a él. Y esto último lo halaga. Las manos detrás, centran la expresión del rostro, todo frente, ojos: alma. Su vestir, si bien compite con la rala vegetación del talud de fondo, resalta por su sencillez, lo sobrepasa. Es obra tanto de la posición que ocupa en la composición, como de su egregia figura, débil y fuerte a la vez, sin ornamento alguno. La corbata, de escolar sencillo; los zapatos, ¡magníficos! Bien pudieron ser los de Jesús de Nazareno, de usarlos cerrados y con cordón en su peregrinar por el desierto. Además de Valdés, el fotógrafo “ejemplo y honra de su patria”, como él lo llama, posiblemente, alguien más está observando la toma; quizás, uno de los tantos patriotas con los que se ha reunido para hablar de organización, pertrechos y Partido. Pero, ahora, al posar, sólo habla consigo… Y piensa en Carmen. Pero, ¿cuál de las dos? O en María, o José Francisco… Además, se sabe cerca, muy cerca de la hora del sacrificio mayor; ante tamaña tempestad existencial, el propicio broche que finalmente cierre su manto de Apóstol. “Estoy a punto de cumplir mi misión”, parece decirnos. “Sólo es cuestión de tiempo”. Y así queda, voluntarioso conspirador, con una muy leve rotación del rostro hacia la derecha en relación con la hierática frontalidad de sus hombros, algo estrechos para testa tan poderosa. El centro de la foto es su rostro. Y las manos detrás, sosteniendo el arma cuyo disparo anunciará el inicio de la guerra necesaria.

El retrato

(Martí, Kingston, Jamaica)

Esencial, increíble,

descorre el mediodía

con mano férrea y dulce,

el miniado manglar

y sus insectos suaves,

decorados. Acerca

lo entrañable y lo fiel

como un sincero huérfano.

Penetro despaciosa

al vals vertiginoso

de las palmas inmóviles

al sol, de los yerbajos.

Su traje me conmueve

como una oscura música

que no comprendo bien.

Toco palabra pobre.

Fina García Marruz, Las miradas perdidas.

Compartir

1

2024